ブルースティンガーってどんなゲーム?

洋ゲー風バイオハザード

『ブルースティンガー』はドリームキャスト(DC)で発売のバイオハザード(バイオ)っぽいゲーム。

12月24日、クリスマスイブ。

謎の異変に巻き込まれた3人が、真相を探るため幾多の困難に立ち向かいます。

ゲームの流れはバイオと同じ。

敵を倒しながらマップを探索して謎を解き、イベントがありつつ進行します。

最大の特徴はB級※SFパニックホラー風味。バイオのゴシックホラーとは雰囲気が違います。

(※語源は30~50年代の「低予算・短期間・限定的上映時間」アメリカ映画。語源からいうとバイオの方がB級かも)

カップルでポップコーン食いながら観る。あるいは深夜の洋画劇場で観るような、ちょっとバカで大味なノリ。

実際、ハリウッドのスタッフが関わっているらしいです。

ネオンきらめく街や研究施設、クリーチャーなどの何から何までバタ臭い。

メインキャラは青・黄・赤の信号カラーでやたらと派手。日本人のセンスではこうはならないでしょう。

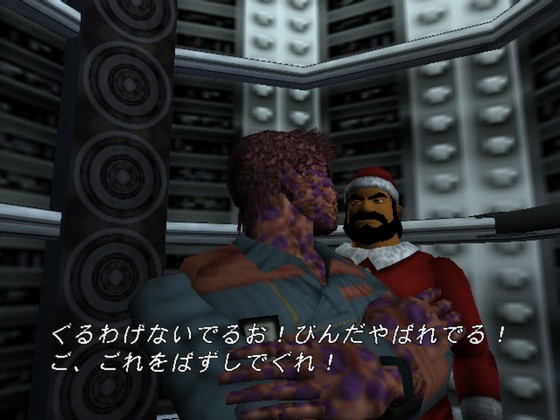

主人公は休暇中に事件に遭遇したレスキュー隊員、エリオット・G・バラード。「そういう女…大好き」なノリが洋画っぽい。

もう1人の操作キャラはたまたま現場に居合わせたパワー系おっさん船長、ドッグス・バウアー。

デカ武器と近接攻撃が得意。移動速度は遅い。風呂に入りたい。

武器もB級パニックホラー風味でちょっとバカです。

着るとなぜか空手や相撲攻撃ができるTシャツ、スタンロッドやライトセーバーがあります。

モンスターを倒すと金をチャリンチャリンと広範囲にばら撒くのもなんかバカ。

このようにバタ臭いB級ノリで好みが分かれそう。売れなさそうな気がします。

でも発売がDC本体発売の4ヶ月後(1999/3/25)なので当時のDCゲーム誌では大作扱いでした。

そのゲーム誌は今も実家にあります。「本場ハリウッドのカメラワーク演出!」とか書いてて面白い。

■当時の思い出

発売当時に買った、思い入れのある作品です。

当時の私は中学生。ラスボスが異様に強くて倒せないので積んでいました。

ある日、うちに遊びに来た友達に「DCはこんなに凄いんだぜ!お前の持ってるPSとは格が違うんだぜ!」と見せびらかすためにラスボスと戦ったらなぜかあっさり倒せました。

私は大興奮して大喜び。一方、友達は「あはは、よかったやん。せっかくだしエンディング見ときーや。俺は帰るから」と興味なさげなリアクションで帰りました。

私は1人でエンディングを観ながら「サターンに続きまたセガハードを選んで失敗したな……」と悲しい気分になりました。

システム

バイオとは一味違う、本作ならではの仕様を紹介します。

・

2人のプレイヤーキャラ、エリオット・ドッグスを任意のタイミングで切り替えます。

『バイオハザード0』とは違い、その場で切り替わります。単純に2人分の体力とアイテム枠を使える感じ。

・

ザコ敵はお金を落とし、その金を使って自販機でアイテムを買います。

ザコは画面切り替えで復活するので「稼ぎ」が可能。

・

回復アイテムに使用モーションがあります。

敵の攻撃でモーションキャンセルされると延々とハマるのが厄介。私はツタに角ハメされて何度もやられました。

ドリンク系はモーションが長いので戦闘中は食べ物系で回復すると良い。

・

背景がフルポリゴン。

『バイオハザード コード:ベロニカ』より先にフルポリゴン化を実現しました。

ポリゴン背景を活かしたグルングルン動く攻めのカメラワークも実現。

中身もB級

前述の通り外見はB級です。

では中身はというと、B級です。

作りが粗い。

ホラー・サバイバルの面白味が無い

主人公がモンスター化するなどB級ノリ特有の気持ち悪さはあります。でもバイオのようなサバイバルホラーの面白味が薄い。

間延びしたマップ、視界外から襲われるだけの単調さで緊張感もなくダラダラと進行します。

まず自キャラの移動速度が遅くてダルい。

もっさりモーションで、横断歩道をちょっと駆け足で渡るぐらいのスピードです。

しかも移動距離が長く、カメラが引きまくるのでより遅く感じます。

無限ループかと思うほど長い直線通路を何度も往復するハメに。

いざ目的地に着いたら面倒なフラグ立てでまた右往左往。行きはジープなのに帰りは徒歩。

全体的に時間稼ぎが見え見えです。

サバイバルの面白味も薄いです。

2人分の体力を使える上、ザコで稼ぎ可能なので武器弾薬は尽きない。ボスは火力でゴリ押し。

本作をプレイすると、バイオがいかに良いゲームなのかがわかります。

全体的に作りの粗さが目立ちます。

詳しく紹介するとキリが無いので以下ざっくり列挙。

・タイトル画面のカーソルがロードではなくニューゲームに合っている

・テキスト送り不可でテンポが悪い

・合わせた選択肢がゆっくり点滅。どちらを選択しているのかわかりにくい

・チェックできる場所が分かりづらい。接触判定が妙にシビア

・いったん離れないと扉が反応しない。扉前で敵に詰められてハマる

・水中の挙動が変。重しをつけたように勝手に沈む。使いづらい上昇(レバーニュートラル+B)操作に気づくまで何度も溺死した

・体力7割以下で移動速度が大幅に落ちて追撃を食らうため、回復の手間がムダに多い

・レーダ地帯のビットのような、避けようがない理不尽攻撃

などなど。

極悪カメラワーク

ホラー・サバイバルの面白味が無い。そんな難点すら吹っ飛ぶほどカメラワークが致命的。

常に極悪カメラワークとの戦いです。本作最大の敵はカメラ。

異様に引いたり寄ったりで90~180度グルングルン。少し走ればグルン、戻ればグルン。

遊園地のコーヒーカップに乗ってる感じ。3D酔いで頭痛になりました。

さらに足場が暗くて狭く、唐突にラジコン操作へ切り替わる区間があり操作が困難です。

終盤の鉄骨渡りはまさに鬼畜。

細い足場を渡る途中で急にカメラがグルンで進行方向が変わり、「まだ渡ってる途中でしょうが!」と頭にきます。

落下すると即死。リトライのセーブポイントが遠い上、途中にカット不可デモが入るのもツラい。

難所の近くでご丁寧に落下防止アイテムが売っています。値段が回復アイテムの10倍で笑う。いや、笑えない。

つまり、作りが粗くホラー・サバイバル要素は薄い。その物足りなさを埋めるのが極悪カメラワークと落下死。

見た目以上に中身が大味B級です。

個人的に本作最大の難点はこの青い発光体「ネフィリム」。

終始、コイツが自キャラの周りをせわしなく飛び回ります。

発光体がちらちら映り込むのが非常にウザい。1時間もプレイすると目がシバシバします。

たまにコイツが出ない部屋あり、その部屋が凄く快適に感じる。

まとめ

ノリが大味なのは良いけど中身まで大味なのはキツい。

いかにもなキャラとストーリー、ネオンきらめく印象的なビジュアル、豊富な武器など、本作ならではの良い部分はあります。

しかし、間延びしたマップ、カメラワーク、発光体などテストプレイしたか怪しい粗さが多すぎて台無し。

総じて、バイオの良さを痛感できる作品です。

本作を攻略情報なしでクリアした、当時中学生の自分を褒めたい。